われもこうの花は小さい

だから誰も振り向かない

誰も気がつかない

でも、われもこうは

誰かのために 何かをしたいと

ずっと願ってる

私も、障がいのある彼らも

ただの人間

天使でも悪魔でもない

ただの人間

目立たない花だけど

力一杯咲き切りたい

令和7年4月25日 その111「言葉を使うことで失ったもの」

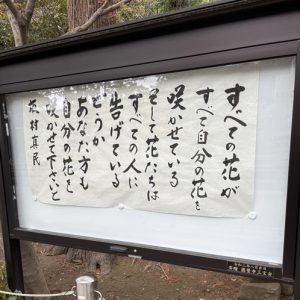

北鎌倉にある円覚寺の横田南嶺管長の御法話で、「人間が言葉を使うようになって、失ったものがある」というお話しに驚かされました。

障がいのある子どもたちに、とにかく、言葉を獲得させようと日々、工夫と指導をしている者にとっては、「えっ」と思わせられる衝撃的な考え方でした。

障がいのある子どもたちに、とにかく、言葉を獲得させようと日々、工夫と指導をしている者にとっては、「えっ」と思わせられる衝撃的な考え方でした。

御法話の内容は、

「言葉を話すことで、目で見て、耳で感じたものを、別の形にして受け取ってしまっていないだろうか?

なにかを得るということは、何かを失うことである。

人間が言葉を使うようになったのは、五万年前?十万年前?と言われている。

人間は、言葉を使うようになって、自我意識が強くなり、分断、差別が生まれたのではないか?

言葉を使うようになって、五感、直感が失われてきたのではないか?

言葉を使う以前の「歌」や「踊り」「絵」などを大切にしたい」というお話しでした。

人としてこの社会で生きていくために、とにかく「言葉」を理解し、使えるようにするということは、障がいの子供達にとっての必須の原点として、日々、指導方法に工夫を凝らし、教材を考えていた私にとっては、衝撃的な考え方でした。

でも、人類の歩みを振り返ると、なるほど!と思わせられる面もあり、ご法話の後にいつもしている写経に集中することもできそうになかったので、円覚寺境内の中を、雨に濡れる花々を黙って見て歩きました。

今、花を見て感じているこの感覚を下手に「言葉」にしないで、この感覚を大切にしてみようと思いました。

今、花を見て感じているこの感覚を下手に「言葉」にしないで、この感覚を大切にしてみようと思いました。

そんな、にわか修行のようなことで、答えが出る問題ではないと思いながら‥。

そんな、にわか修行のようなことで、答えが出る問題ではないと思いながら‥。

日々、知的障がいと言われている人たちとの「言葉のやりとり」を思い出しながら、言葉によって、気持ちの判断をしていることがほとんどであること、時には、言葉では、こう言っているけど、様子から見て、言葉とは違う思いを抱いていることもある等など。

「言葉尻」に、捉われすぎないことの大切さも、日々の生活の中で感じていることが多いと気づきました。

今の時代、言葉でやり取りをすることが当たり前になり、見えない心の動きよりも言葉が重視されがちです。

よく喋る人の考えが、みんなの気持ちを支配していく傾向にあります。言葉に表せない人の気持ちを汲み取る難しさも、日々感じているので、言葉以前の思いを大切にするという意味が、花を眺めながら、じんわりと胸に広がりました。

仏教の教えとして

「言葉によって差別しない」それが「空」という考え方であると話されていました。「空」そのものがまだ、しっかり私の中で捉えきれていないので、仏教の教えとしての深い意味は捉えきれませんが、「言葉尻」に捉われずに、一人ひとりが、心で感じたもの、言葉では表せない思いを大切にしていこうという思いになり、やっと境内を離れることができました。